現在地:HOME ≫ NEWS&TOPICS

プロスポーツ選手向けのパーソナルトレーニング

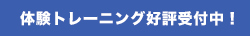

どんなスポーツ競技においても、スポーツ選手に共通して必要とされる体力要素があります。その体力要素の構成図を『パフォーマンスピラミッド』と呼びます。(図1)

プロスポーツ選手やトップアスリートのトレーニングにおいて一番重要なこと、つまり試合や大会で勝ち続けるために何が一番重要でしょうか?

それはー

『試合に向けて日々の練習を積み重ねるために、ケガをしにくい身体づくりをすること』

ではないでしょうか。

スポーツのスキル向上や、筋力・持久力などを高めてパフォーマンスを向上させることはもちろん必要です。

しかし、怪我をして日々の練習が継続できなくなり、試合に出場出来なくなってしまったら、選手本人もチームも、またスポンサーなど関係者も大きな損失を受けます。

だからまず第一に、ケガをしにくい身体づくりをすることが、プロスポーツ選手やトップアスリートには求められます。

では、ケガをしにくい身体づくりのために、まず第一にトレーニングで高めるべき体力要素は何でしょうか?

それは『ファンクショナル・ムーブメント』だと、FLAT ONEは考えています。

FLAT ONEでは、まず最初にファンクショナル・ムーブメントを評価するテストを行います。

もしもその評価テストで問題がある選手は、問題がない選手に比べてケガをするリスクが4倍高いと言われています。

それだけ、選手のケガのリスクとファンクショナル・ムーブメントは非常に関係しているのです。

例えばサッカー選手に多い膝のケガ。その多くは、足首の関節の可動性や片足で立位になったときの動作コントロール能力に問題があります。

また、野球選手に多い肘や肩のケガは、胸郭という背骨から肋骨周辺と肩甲骨周辺の可動性、それと体幹の安定性に問題があることが多いのです。

ケガをした患部の治療が終わっても、ケガの原因となったからだの使い方の問題を改善しない限り、練習や試合に復帰してもまたケガを繰り返すでしょう。

※「ファンクショナルムーヴメント」と「パフォーマンス」とは・・・

現在プロスポーツ選手として活躍している選手でさえも、スキルや戦術の練習を優先させ過ぎて、ベースとなるファンクショナル・ムーヴメントが十分に身についていない選手が少なくありません。

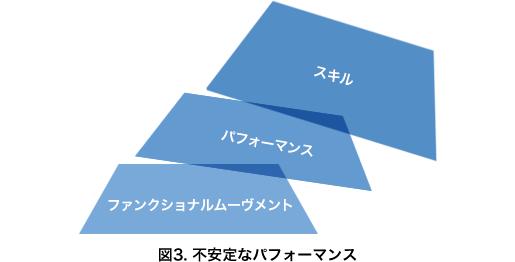

正しいファンクショナル・ムーブメントが身に付いていないまま、パフォーマンストレーニング(筋トレやランニングなど)をしたり、専門的な高いスキルを習得しようとしても、その競技力を維持できずに競技成績は必ず低下していきます。(図3)

しかし、正しいからだの使い方をしっかりと身につけた上で、さらに基礎体力トレーニング(筋トレやランニング等)を積んでいけば、トップアスリートの高いスキルは安定し、どんな選手でも成績は大きく飛躍します。

だから、プロスポーツ選手やトップアスリートはまず第一に正しいからだの使い方を習得して(または見直して)、そのうえで基礎体力トレーニングに取り組むべきだと、FLAT ONEは考えています。

FLAT ONEでは、正しいからだの使い方を習得しつつ並行して、必要な基礎体力トレーニング(筋力トレーニング、パワートレーニング等)を行っていただき、バランス良く強固なパフォーマンスを構築していきます。

ファンクショナル・ムーヴメント(Functional Movement)

主にモビリティ、スタビリティ、モーターコントロールの3つの要素があります。

モビリティ

肩関節や股関節など四肢の関節の可動性のことを言います。可動性を向上させるためには、柔軟性と関節の動作をコントロールする能力(筋力)と両方が必要不可欠です。例えば野球のピッチャーが肩のモビリティに問題があると、肩の動きを腰で補おうとしたり、腕の筋肉に負担がかかり、腰痛や肘の炎症の原因になります。

スタビリティ

二つの意味があります。①走る、投げる、蹴るなどの動作で、四肢の関節が正常な位置に安定していること。(姿勢の安定性) ②関節の全可動域において安定した筋力を発揮できること。(関節の安定性)

例えば①の場合、スプリント(短距離のダッシュ)の時に上半身と下半身を速いピッチでなおかつ大きなストライドで動かしますが、この時に骨盤から腰椎周辺(いわゆる体幹)のスタビリティ(安定性)が不足していると、地面反力を推進力に上手につなげることができずスピードは加速していきません。

逆に安定性がしっかりしていれば、筋力を効率よく使ってスムーズに加速していきます。

モーターコントロール

歩いたり、しゃがんだり、立ち上がったりという日常的な基本動作がスムーズに行えないと、疲労しやすくなったり、あちこちに痛みが出たり・・・といった症状につながりやすいため、効率よい動作を身に着けます。

「モーター」とは、カラダで言えば動力となる筋肉や筋力のことです。筋肉や筋力は、姿勢を維持したり、動作(走る・跳ぶ・投げるなど)を起こすために使われています。ですから分かりやすく言うと「姿勢と動作のコントロール能力」です。

私たちは、歩いたり走ったりするときに必ず片足立ちになっていたり、左右の手足を相反的に使ってバランスを取っています。

また、重いものを運んだり、荷物を持ち上げたりしようとするときに、必ず骨盤から脊柱を安定させようと体幹の筋肉が使われます。

いつも無意識に行っている動作も、私たちのカラダはより効率よく動くように、脳の神経システムが働いています。このシステムが「姿勢と動作のコントロール能力(モーターコントロール)」です。

普通であれば正常に働くはずのこのシステムが、座りっぱなしの悪い姿勢の積み重ねや、ハードワークのし過ぎなどによって、システム不良を起こすことがよくあります。

そうなると、「痛たたた・・・」となったりするのです。

パフォーマンス(Performance)

主に筋力、持久力、パワー、スピードの4つの要素があります。

筋力・持久力

スポーツの競技種目によって、必要とされる筋力と持久力のレベルは異なります。

持久力を例にあげると、サッカー選手の場合、持久力の指標となる最大酸素摂取量と言う数値は日本代表選手で65ml/kg/min以上にもなります。この数値は陸上競技の長距離選手に匹敵する高いレベルです。

しかし、サッカー選手は長距離選手のように一定の(速い)スピードで長時間走る能力よりも、ドリブルやダッシュ、キックやジャンプなど瞬発的な動作を繰り返す特異的な持久力が求められます。

また、筋力を例にあげると、筋力トレーニングで代表的なスクワットの場合、サッカー選手は体重の1.5倍以上挙げられることが必要ですが、競輪選手やラグビー選手は体重の2倍の筋力が必要です。そして、全身のどこの部位の筋力が最も必要かも競技種目によって異なります。

プロスポーツ選手は、競技特性に応じた筋力・持久力トレーニングをしていくことが非常に重要です。

パワー・スピード

プロスポーツ選手や国際大会に出場する選手は、競技レベルが上がるほど、より高いパワーとスピードが求められます。それと同時に、スポーツに特異的なパワー・スピード発揮が必要です。

例えば、ゴルフ選手は身体を力強く回旋させるための体幹や下半身のパワー、サッカー選手は方向転換のスピードや相手より速く数m先を行くスピード、野球の投手は下半身から体幹・肩甲骨・腕にかけて連動したパワー発揮が必要です。

パワー・スピードのトレーニングにおいても、競技特性を十分に考慮したトレーニング方法を選択することが非常に重要です。